Não escrevi nenhuma das palavras do parágrafo acima. Com um clique, reproduzi o texto de divulgação distribuído pela editora mineira Relicário para o livro Escrever sem escrever, de Leonardo Villa-Forte. Cópia de uma cópia? Neste caso, sim.

O estudo da “escrita não criativa” é o tema do pesquisador, mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio (coeditora com a Relicário). Autor também de ficção (escreveu dois livros de contos e um romance), Villa-Forte contribui para a discussão sobre a influência da cultura do remix na escrita desde a criação do blog MixLit – O DJ da literatura. “Assim como o DJ enxerga a música como um dado a ser manipulado e alterado, o poeta e o escritor contemporâneos olham para textos como peças de arquivo que podem ser selecionadas e rearranjadas. No fundo, toda a cultura digital é baseada em gestos de seleção e edição”, acredita Villa-Forte, nascido em 1985, no Rio de Janeiro.

Leia Mais

'Quando todos estão gritando, os sensatos sempre perdem', diz escritorComo a geografia divide o poder no mundoAssassinatos brutais de mulheres em Copacabana estão na mira do delegado EspinosaConheça as diferenças entre o ano 2019 do clássico de ficção científica Blade runner e o ano em que estamosExpostas com clareza, as reflexões de Villa-Forte sobre a reconfiguração contemporânea da escrita são atuais, pertinentes e provocativas para tempos de “olhos e dedos nervosos”: ideias que estimulam o pensamento próprio. E funcionam como “uma lente para mirar o século 21 a partir do que lhe é característico: seus excessos, constrições, permissões e potências”, na inspirada conclusão do autor.

A seguir, uma entrevista, realizada por e-mail, no modelo consagrado no século passado: perguntas do jornalista, respostas do autor.

Qual o ponto de partida de Escrever sem escrever?

De certa forma, experiência e ignorância. O livro é a passagem de uma pesquisa artística para uma pesquisa teórica. Entre 2010 e 2013, montei em torno de 70 contos apenas misturando trechos de livros publicados, dos mais diversos autores, sem que eu mesmo adicionasse qualquer palavra além das que eu podia encontrar nas páginas. Depois de algum tempo notei que, apesar de viciado naquele gesto de destruição e construção, eu não tinha ideia do que estava fazendo e nem das suas implicações. Então fui pesquisar, ler teoria, fiz mestrado, descobri o “Manifesto Sampler da Literatura”, as noções de “escrita não criativa” e “gênio não original” e hoje estou terminando o doutorado. Nesse tempo conheci muitas obras que trabalham a escrita como um processo de curadoria e montagem de textos alheios, ou de apropriação e transcrição de conteúdos de outras fontes que são deslocados para a mídia livro. Aí se incluem textos de Veronica Stigger, Angélica Freitas, Roy David Frankel, Alberto Puchueu, Kenneth Goldsmith e outros. Com a pesquisa chego num novo ponto de partida: lanço um olhar que cruza tecnologia, subjetividade, literatura e outras artes, e daí vem minha suspeita de que a escrita (uma parcela da escrita, é claro) venha vivendo, de uns anos pra cá, reconfigurações nos seus modos de fazer. A Marjorie Perloff, professora de Stanford, diz que o que vem se praticando é uma poética da citacionalidade.

Como a cultura do remix influencia a palavra escrita? De que forma se estabelece o diálogo entre o sampler, o mash-up e a literatura contemporânea?

Parece-me que a palavra escrita vive seu apogeu no quesito mobilidade. Nunca foi tão fácil deslocar uma palavra, uma frase, um parágrafo de um espaço para o outro. De um livro para uma rede social, da rede social para um meme, de um meme para um pen drive, de um pen drive para uma exposição, de uma exposição para uma camiseta e por aí vai. Estamos reciclando o tempo inteiro. Nesse movimento, muitas vezes a aparição original se perde e só com pesquisa conseguimos compreender seu contexto inicial. Ou acontece o contrário: um remix se torna popular e só aí é que a aparição original ganha visibilidade. E aí penso o original não só como aquilo que se detecta como primeira aparição, mas também com algo que dá origem a outra coisa, essa outra coisa não original, mas inventiva. O fato é que o remix, ao apresentar uma nova versão de uma obra, e o mash-up, ao produzir uma nova obra por meio do cruzamento de outras que já existiam, relativizam a própria obra original. Tais gestos demonstram que aquela obra ou contexto original é apenas uma encarnação, mas não necessariamente a única.

Agora já falando sobre sampler, podemos dizer que ele afrouxa as bordas, questiona enquadramentos, porque mostra, materialmente, que certo trecho ou conteúdo não precisa estar somente onde ele foi visto pela primeira vez, mas que esse fragmento pode flutuar e integrar um outro texto ou espaço. Talvez seja uma lógica de contágio. E a cultura digital tem muito de lógica de contágio. Alguém se contagia por um material e precisa retrabalhá-lo. William Burroughs dizia: a linguagem é um vírus. É como fez Jonathan Safran Foer, ao “tirar” um novo livro inteiro de dentro dos contos de Lojas de canela, de Bruno Schülz. Como fez a poeta Angélica Freitas ao coletar resultados encontrados no Google, a partir de uma busca definida por ela, e reorganizar e editar essa coleta na forma de versos que resultam numa espécie de mash-up nos seus “3 poemas com auxílio do Google”, que estão em Um útero é do tamanho de um punho. Assim como o DJ enxerga a música como um dado a ser manipulado e alterado, o poeta e o escritor contemporâneos olham para textos como peças de arquivo que podem ser selecionadas e rearranjadas. No fundo, toda a cultura digital é baseada em gestos de seleção e edição, e como um dos nossos relacionamentos mais frequentes na vida contemporânea é com as máquinas e o espaço virtual, nosso olhar fica contaminado dessa lógica, estejamos nós lidando com eles ou não.

Como a experiência do usuário “que navega e pula de aba em aba” tem impactado a leitura e a escrita contemporânea?

A experiência subjetiva da leitura de um livro está ligada a uma materialidade que tem um fim. Já a navegação de aba em aba não tem fim, porque sempre há links que, caso você queira, podem levá-lo a uma nova aba. Então o fim deixa de ser uma imposição e passa a ser uma questão de escolha. Isso causa mudanças e, como tudo nos tempos correntes, envolve ideias de liberdade e sensações de angústia. Um romance com capítulos longos, por exemplo, ou sem divisão de capítulos, pode soar para alguns leitores, desde a sua visualidade, como uma prisão. Pois, no nível da aparência, restringe a escolha do leitor em relação a quanto tempo ele permanecerá na leitura. O leitor avalia quando poderá sair do texto e voltar a entrar no texto. Se ele poderá escapar do texto por unidades duradouras de tempo ou não. Porque hoje estamos com olhos e os dedos nervosos. Então se privilegiam narrativas com capítulos curtos.

Alguns anos atrás, dizia-se que o formato conto não tinha mais espaço no mercado editorial brasileiro, e nos últimos dois anos o que se vê é um punhado de ótimos lançamentos de contos de autores nacionais, inclusive por editoras de grande distribuição. Será que tem a ver com uma condição contemporânea de leitura? Chutaria que sim. É também como as séries, que apesar de propiciar longas maratonas, têm sua chave mobilizadora no constante movimento de término e reinício a cada episódio e a cada temporada. Então o impacto é na sustentação da atenção, na sua durabilidade e na sua qualidade.

Mas, voltando aos textos: muitos poetas têm trabalhado com essa abertura, um certo não encerramento da leitura na materialidade do próprio texto, por meio das citações. Porque a citação, ao mesmo tempo em que é um enxerto, ela é um aceno para o fora do texto, para aquele lugar de onde ela veio. Boa parte da poesia contemporânea trabalha com citações, referências geográficas, menções a poetas amigos ou admirados, menções a filmes, músicas, personalidades, como se o poeta já contasse com o leitor para expandir o seu trabalho por meio de buscas no Google. O texto, assim, se torna uma série de acenos para elementos que estão fora dele (e que são associações sugeridas pelo autor). A navegação por abas, de certa forma, é a criação de um percurso entre textos que já existem. E o poeta, hoje, pode ser visto como esse navegador de signos e palavras: um semionauta. Há uma lógica como pano de fundo desse cenário: podemos pensar que a navegação entre links é uma espécie de montagem quase involuntária e que resultaria numa colagem ou num mash-up imaterial.

Por que acredita que a “literatura por apropriação” representa “uma reação ao excesso de textos – e de discursos, de imagens – no mundo”?

Atualmente, a apropriação e o deslocamento de texto parecem ter como ponto de partida o espaço mental mutante que a web abriu para o pensamento. No cruzamento que vivemos entre a cultura impressa e a recente cultura digital, uma das tarefas é transferir todo o material físico para se tornar acessível em ambiente virtual. Isso está sendo feito. O reflexo pessoal desse movimento global é uma nova percepção sobre a imensa quantidade de coisas que já foram produzidas (e do espaço de armazenamento necessário). A web trouxe uma noção sem precedentes do quanto de texto há no mundo, o quanto temos à nossa disposição e o quanto se produz a cada dia. Em meio a tanta produção, pergunta-se: para quê dizer algo mais? O que dizer? E como?. Talvez um estado de aporia. Afinal, a oferta cultural nunca foi mais vasta. Livros, músicas, filmes, exposições, vídeos, sites, documentos históricos, registros... cada vez mais precisamos de um catálogo, um guia, uma agenda dos eventos para poder, com alguma clareza e discernimento, mesmo que terceirizados, realizar escolhas por entre todas as opções que o mercado oferece. Cada vez mais precisamos de curadoria. E, por isso, cada vez mais nos tornamos curadores ou recorremos a guias, ferramentas, manuais ou clubes.

O apropriador também é considerado um autor?

O apropriador é autor de um gesto e do que esse gesto produz. O que pode ser um texto com menor ou maior grau de intervenção do autor. O melhor é não falar de modo generalista porque são muitas as obras resultantes de apropriação e cada uma apresenta um grau específico de intervenção autoral. O texto resultante pode, por exemplo, ser feito de trechos de outros textos, caso em que a intervenção autoral na escrita é maior, porque necessita de uma operação delicada de montagem de várias fontes, como uma cirurgia, e nesses casos, a depender da cola que se passa entre os fragmentos, às vezes os textos podem até simular um texto feito de primeira mão, e não de segunda. Esse é um caso. Mas o resultado da apropriação pode ser também um texto inteiramente transposto de uma única fonte para um espaço textual, como faz Kenneth Goldsmith ao transcrever gravações de áudio de rádio para o meio livro, o que efetiva uma intervenção autoral em menor grau no texto em si, mas ressalta o gesto de deslocamento, e por isso a ideia de uma escrita conceitual nesse caso, quando o contexto importa mais do que o convite à leitura do texto. Nesse caso, ele seria menos autor de um texto e mais autor de um gesto, apesar de o gesto produzir um objeto escrito (…).

Por isso, pesquisadores como eu, Cristiane Costa, Luciene Azevedo, Tatiana Capaverde e outros temos pensado a figura do autor-curador. No final dos anos 1960, Roland Barthes disse que todo texto é um tecido de citações. Talvez ali ele estivesse iluminando o que pode ser pensado hoje como uma teoria da escrita não-criativa. Porque, sim, estou de acordo, mas Barthes falava de um gesto inconsciente, decorrente do fato de que todos nós usamos palavras, frases, ideias já ouvidas, lidas e pensadas por outras pessoas.

Mas o que acontece hoje é diferente: no meu livro não estou falando de citações inconscientes ou de frases inspiradas em alguém ou que foram emuladas. Falo de gestos absolutamente conscientes de apropriação, de deslocamento e recontextualização da escrita e da linguagem como matéria, como objeto ou fragmento que pode ser movido para um novo espaço, ganhando assim um novo contexto e um novo sentido.

Em Escrever sem escrever, você lembra que a literatura “sempre se serviu de ´”pedaços diretos de outros textos ou da própria realidade para além dos livros, por assim dizer, para se constituir”, com a instauração de diálogos entre escrita original e escrita não original. Acredita que esse diálogo se acentuou no século 21 com a consolidação da cultura digital?

Sim, acredito que esse diálogo se acentuou com a cultura digital. Na Roma antiga, era comum que poetas trabalhassem em cima e a partir de outros textos. Era uma espécie de tradição. De lá para cá, entre tantas outras mudanças, tivemos a ascensão da ideia do gênio individual, da criação como uma inspiração divina localizada em uma pessoa iluminada, a Inquisição que identificava nomes individuais como autores de obras que julgava controversas, regulamentações do direito autoral, o boom do mercado editorial e a celebração da figura do autor, entre tantas outras.

A cultura digital, com sua natureza de contágio, disseminação e colaboração, veio afrouxar alguns desses elementos e trazer novos contornos. O fato é que os dispositivos eletrônicos chegam a nos acossar de tanto conteúdo que eles trazem para nós. Canso de ver no Facebook links como “Todos os romances de Dostoiévski para baixar”, “26 livros de Zygmunt Bauman para ler gratuitamente”. Como eu posso me relacionar com essa oferta? Salvo o link, talvez baixe um ou outro arquivo, mas é impossível ler tudo. Ou seja, me relaciono com isso como um possível trajeto de navegação e também como massa, como quantidade, arquivo que ocupa certo espaço. E lamento por não ter tempo de ler, numa tela, todos os romances de Dostoiévski – e olha que eu amo Dostoiévski. Até porque não consigo ler romances longos em arquivos PDF. Então você acaba se relacionando de passagem pelas coisas, você passa por trechos, por pedaços, ou pelo arquivamento deles – arquivos esses que, com a tecnologia, você pode alterar. Você os guarda como “palavras-suvenires”, como dizia Waly em “Remix século 20”, e depois pode fazer o que der na telha com eles. Ao mesmo tempo em que isso pode soar superficial, é possível haver paixão e investimento sério nessa prática. O mesmo Waly dizia: “Procuro um outro AR/ ALTERAR”.

O trabalho a partir desses arquivos, dessa massa de oferta é também um processo de fazer com o outro (seja esse outro o som de uma rádio, uma coleção de livros, um texto antigo, o Google, o algoritmo, a máquina, os deputados que votaram o impeachment). É alterar o seu ar para respirar o ar de um outro. Depende muito de cada abordagem. Porque, como a diversidade é grande, pode também não ser: penso num processo em que se mantém a distância e trabalha-se como um mero copiador, após ter definido o gesto de deslocamento; isso é mais comum na transposição de inteiros, na vertente conceitual pura da escrita não criativa.

Já a composição feita de escrita original com textos previamente existentes, ou seja, uma mistura do que vem de primeira mão com o que é segunda mão, vem sendo realizada de forma substancial em obras recentes, cada qual à sua própria maneira engenhosa e específica, realizando a tal poética da citacionalidade, como em Livro das postagens, de Carlito Azevedo; A morte de Tony Bennet, de Leonardo Gandolfi; O fluxo silencioso das máquinas, de Bruno Zeni; O teatro do mundo, de Catarina Lins; Vicente viciado, de Renato Negrão; Uma mulher, de Flávia Péret; Antiterapias, de Jacques Fux; Sujeito oculto, de Cristiane Costa – em que a apropriação é não só método como tema do romance –; Opisanie swiata, de Veronica Stigger; Oito viagens ao Brasil, de Gustavo Piqueira; O banquete, de Patrícia Portela; Nocilla Dream, de Agustin Fernández-Mallo; Lincoln no limbo, de George Saunders); o conto “Planta circular”, do livro Antes que seque, de Marta Barcellos; O marechal de costas, de José Luiz Passos (que conta com discurso de Dilma Rousseff), e em diversos momentos na poética de autores como Reuben da Rocha, Érica Zingano, Guilherme Gontijo Flores, Joca Reiners Terron e Enrique Vila-Matas. E essa lista foi para citar apenas algumas obras cuja malha textual é feita desse jogo entre o texto do autor e o texto que ele colhe de outras fontes, e de maneiras que não são nada gratuitas, muito pelo contrário (e, obviamente, muito diferentes entre si, na maior parte das vezes). A combinação de autorias não é algo “a mais”, mas a própria tessitura, o próprio jogo de cada um desses textos. Na verdade, são muitos os escritores cuja produção é marcada por esse diálogo entre “escrita original” e “escrita não original”. Cada época terá seus exemplos. Poucas décadas atrás víamos essa abordagem de forma incisiva em Waly Salomão, Paulo Leminski, Valêncio Xavier, nos cadernos de Hélio Oiticica e na poesia de Ana Cristina Cesar.

Como essa mistura foi consolidada no país e no exterior?

A mistura entre apropriações e escrita original foi consagrada, no Brasil, pelos modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Antônio de Alcântara Machado, e anteriormente praticada, na segunda metade do século 18, pelo poeta pernambucano Joaquim Sousândrade, autor de O Guesa, que, em meio ao português da época, usou neologismos, palavras de origem indígena e palavras em inglês, colhidas de jornais como New York Times e Sun. Dos estrangeiros, poderíamos destacar Lautreamónt, T. S. Elliot, Walter Benjamin, Wiiliam Burroughs. No âmbito da literatura latina, o método de justapor vários trechos de fontes diferentes para formar um novo texto original era chamado de “centão”: os “centões” floresceram, principalmente, a partir do século 1 d.C. Já os antigos monges chineses trabalhavam como copistas, transcrevendo enormes quantidades de texto, e às vezes inseriam trechos seus. Ou seja, a descontextualização e a recontextualização não são ações novas. Mas, como falei, depois da expansão da ideia de autor individual, de direitos autorais, da padronização e distribuição do texto por meio da imprensa, da popularização das tecnologias digitais, tais ações têm outro significado, assim como efeitos e consequências diferentes, intrínsecos à nossa época e ao nosso estado de coisas.

É mencionado no livro o “alcance avassalador da realidade”, com demanda e consumo intensos do real e, consequentemente, o universo ficcional/literário “soterrado” debaixo de tanta realidade. Como a literatura de ficção pode sobreviver a este “soterramento”?

Você pega um elevador e lá tem uma telinha mostrando a cotação da bolsa. No ônibus, a BusTV mostra qual famoso está namorando com quem. Do lado, alguém vê no celular uma luta de UFC. É opressor para o imaginário. Então você opta por não trabalhar com o imaginário. E isso deixará de ser um problema. Agora, se o imaginário faz falta, isso é uma outra questão, que rende novos estudos e outra conversa. David Shields, autor de Reality Hunger, diz que, após anos escrevendo romances ficcionais, não consegue mais encontrar aquilo que ele chamaria de “a minha voz”, pois, para ele, ela está soterrada debaixo de camadas e camadas de informações externas que ele acaba por absorver involuntariamente. A questão é fazer essa massa volumosa se virar a nosso favor, no sentido (re)criador. Walter Benjamin dizia, a respeito de seu projeto Passagens: “Não tenho nada a dizer, somente mostrar”. Porque só o ato de selecionar algo e dar destaque a isso já cumpre um efeito, e se torna um gesto autoral, não seria necessário interpretar aquilo que você está mostrando. Esse é um gesto radical.

Nosso perigo atual é que isso saiu do meio poético/artístico e se tornou um procedimento-padrão usado por quem quer influenciar a política. O gesto foi apropriado e difundido com más intenções. As pessoas apenas mostram uma informação, que pode ser totalmente deturpada, uma coisa horrível, e depois dizem que somente repassaram, desresponsabilizando-se pelo conteúdo que veicularam. Esse é um nó do gesto apropriacional e do deslocamento.

Quando a literatura brasileira se colocou mais em perigo e capaz de duvidar de si mesma, para se apropriar de um trecho de sua dedicatória?

O que eu tenho sentido é que se torna muito difícil falar em “literatura brasileira” sem delimitar do que estamos de fato falando. Sinto isso também por minhas leituras de pesquisadores como Gustavo Silveira Ribeiro, professor da UFMG que escreve sobre poesia contemporânea e, de forma muito pertinente, com frequência alerta: os desafios da crítica e da leitura compromissada com o pensamento têm o tamanho e a complexidade da produção do seu tempo. Como a produção literária atual no Brasil vive um cenário múltiplo e complexo, torna-se necessária a ressalva de que os olhares e abordagens são sempre parciais, ainda que possam – e julgo que seja desejável – trazer luz para o que está além de seu foco inicial. Tenho certeza, por exemplo, de que outros autores e obras poderiam figurar na pesquisa sobre o tema do meu livro, pois a cada lugar que eu vou me falam de obras e autores que eu não conhecia. Lá no último capítulo, eu pondero sobre o que significa falar em “escrever sem escrever” num país que, diferentemente dos EUA, ainda está começando um processo de institucionalização de aulas, disciplinas e oficinas de escrita criativa. Mas, voltando ao tema, cada época terá, no Brasil, os autores que estão tensionando as formas e duvidando da relevância ou eficácia de caminhos que se tornaram estáveis (...).

Os sentimentos íntimos sobre o que é ser do nosso tempo e do nosso país são os mais variados possíveis. Valêncio Xavier, para mim, é um homem do tempo dele e continua sendo do nosso. Ele questionou a própria palavra e a necessidade de estabelecer vínculos claros entre os elementos apresentados ao leitor, construindo assim narrativas por meio de colagens de imagens e de textos recortados. É literatura brasileira? Sei que ele colocou a literatura em perigo, assim como fez Machado de Assis. Graciliano Ramos e João Cabral colocaram a literatura beletrista em perigo. Marília Garcia põe a poesia em risco ao fundi-la ao ensaio e também à fotomontagem. Talvez o que mais esteja perigando seja a ideia de que ao falar de “literatura brasileira” todos nós estejamos entendendo a mesma coisa.

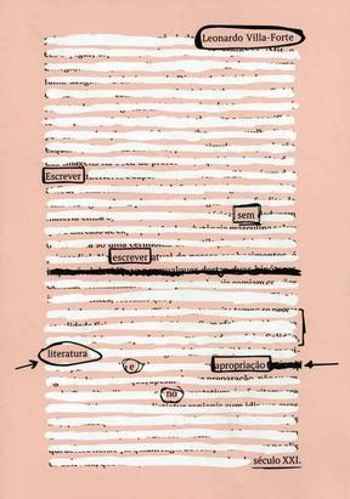

Escrever sem escrever

De Leonardo Villa-Forte

Puc Rio e Relicário Edições

224 páginas

R$ 42