A ascensão da Orquestra Afro-Brasileira de Abigail Moura e do Teatro Experimental do Negro; a fundação do primeiro clube social da classe média negra carioca (Renascença Clube) e a assinatura da Lei Afonso Arinos eram alguns assuntos das mesas do Café e Bar Rio Negro. Porém, a pauta mais comentada foi o assassinato de um jovem negro, confundido com Bigode, lateral da Seleção Brasileira derrotada pelo Uruguai na Copa do Mundo de 1950.

Infelizmente, mais de seis décadas depois, algumas questões do livro continuam atuais, como os problemas da falta d’água, a especulação imobiliária e a repressão ao candomblé. “A grande diferença é que as práticas de discriminação explícita são hoje tipificadas como crime. Então, na hora da ofensa, o racismo faz pensar um pouquinho antes de se manifestar. Além disso, hoje existe em vigor um Estatuto da Igualdade Racial, mesmo que esvaziado e enfraquecido em seus propósitos iniciais”, diz Nei Lopes sobre as semelhanças do cenário de exclusão dos anos 1950 com os dias de hoje.

Na obra, Nei também observa e critica a profissionalização das escolas de samba. “O samba, hoje, já não ameaça nem mete medo em ninguém. Já foi convenientemente desafricanizado — tanto que já tem até uma vertente sofisticada, de elite, batizada como ‘afro-samba’”, dispara. “A religiosidade, sim, ainda merece algum respeito; mesmo porque a semente do neopentecostalismo moderno surgiu com gente egressa da ‘macumba’. Mas os verdadeiros detentores dos saberes herdados da tradição africana, estes já se foram ou estão desaparecendo”.

Protagonistas

Depois de recordar a década do protagonismo negro no Rio, o escritor carioca pretende voltar aos anos 1920 e 1930 para discutir a polemica questão da mestiçagem no Brasil e nos EUA. “Sem pensar em nenhuma ‘quatrilogia’”, avisa.

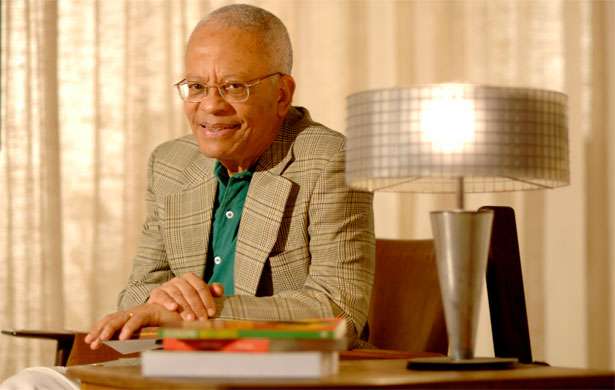

Três perguntas // Nei Lopes

Um rapaz negro é espancado logo no início do livro. Em 2012, 77% dos 30 mil jovens entre 15 a 29 anos assassinados no Brasil eram negros (dados da Anistia Internacional). O Brasil reage a esses

números de forma diferente do que nos EUA. Como o senhor vê as manifestações de Fergunson e Baltimore?

Nos EUA, a consciência nacional sobre essa questão vem de muito longe, do século 19, pelo menos. Nasceu no seio de um país que é independente desde o século 18; que é a maior potência mundial, tem uma classe média negra muito bem estruturada e já elegeu um presidente negro (embora não descendente de escravos). Os EUA são uma nação em que os números de sua demografia são inequívocos; na qual os segmentos populacionais são claramente identificados por suas origens e não pela cor da pele, dos olhos ou o tipo de seus cabelos. Já, no Brasil, os milhares de jovens que morrem violentamente são, em geral, apenas vistos como números das estatísticas e quase nunca como vítimas de um problema social que nasceu com o trafico de escravos, há mais de 400 anos.

Em um momento do livro, os frequentadores do Café Rio Negro reclamam de piadas racistas veiculadas pela Rádio Nacional. Recentemente, uma peça foi cancelada no espaço Itaú Cultural (SP) por causa do uso da blackface. O senhor acompanhou o caso? Acredita que existam espaços em que a técnica é possível?

Não li sobre o caso. Mas entendo que o “blackface” só cabe mesmo se o texto exigir tal tipo de caricatura. As escolas de teatro e os projetos comunitários têm revelado atores e atrizes pretos, negros e mulatos de talento e com grandes possibilidades. Na Europa renascentista, a presença negra era grande – tanto que Otelo é o “mouro de Veneza”; e negros africanos foram também personagens, embora secundários, na antiguidade greco-romana. Nos EUA, muitos elencos de montagens épicas já incluem negros, enquanto que, no Brasil, isso, se feito, causaria estranheza. Para mim, um bom ator negro numa montagem clássica (sem a cara pintada de branco), isso sim, seria de fato uma ação cultural descolonizada e desracializadora.

O senhor é bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade Nacional de Direito, um espaço maioritariamente branco até hoje. Como avalia as cotas raciais nas universidades?

Muita gente sabe que o Estado brasileiro, na Primeira República, criou e implementou políticas no sentido da extinção das marcas da presença africana na população nacional. E até hoje muita gente “boa” ainda questiona o direito dos afrodescendentes a uma identidade específica, ao mesmo tempo que enaltece as expressões culturais de outros segmentos. Enquanto persistir na sociedade brasileira essa falta de sensibilidade têm-se que levar em conta as políticas de inclusão por meio de ações afirmativas até as últimas conseqüências. Não só nas universidades como em todos os espaços de representação: na publicidade, na dramaturgia televisiva, na literatura, na política. Quando a sociedade brasileira já estiver curada desse mal de nascença e já for natural e verdadeiramente representativa a presença do povo negro em todos os setores da vida nacional. Aí, sim, nada disso será mais necessário.

Em 'O para sempre de Pedrina e Tunico', Claudio Fragata mostra a história de um garoto que tem a vida transformada com a chegada de Pedrina, senhora já idosa que vai trabalhar na casa dele. Após certo tempo, o neto dela, Tunico, também passa a morar com eles e torna-se o melhor amigo do protagonista.

Com uma linguagem simples e voltada para crianças, Fragata mostra a amizade de dois garotos de classes sociais diferentes e os desdobramentos da relação. Juntos, eles descobrem o mundo e conhecem as barreiras que muitos insistem em criar. “Naquele dia, descobri que as pessoas podiam julgar as outras apenas pela cor da pele. (…) Para mim, o lugar de Tunico era comigo, amigo e amigo, amigões”, diz o menino.

Além de questionar os preconceitos sociais e raciais, a obra também fala sobre partidas. Quando Tunico vai embora com a avó Pedrina, o protagonista descobre o que é saudade.

As ilustrações são do caricaturista e artista plástico Gonzalo Cárcamo. Radicado no Brasil desde 1976, o chileno já trabalhou em conjunto com a Walt Disney e tem trabalhos em livros de Gabriel García Márquez, Machado de Assis e Eça de Queiroz.

Após 18 meses e 900 páginas, chega ao fim a trilogia Deuses de dois mundos. O livro da morte narra os momentos finais do protagonista, o jornalista Newton Fernandes, jovem ambicioso que não tem medo de jogos de poder. Além de contar a trajetória e os conflitos de personagens mortais, a obra mostra a batalha dos Orixás que, nesse volume, debruçam-se sobre o mistério da mudança no curso de um rio que sai do Lago de Ifá, responsável por ler o destino dos homens. Por isso, alternam-se os cenários dos capítulos: ora narram os acontecimentos no Aiê (o mundo físico), ora no Orum (o mundo encantado dos Orixás).

“Quando comecei a escrever o primeiro livro, não sabia que seria uma trilogia. Escrevi os dois primeiros volumes de uma só vez. Aí me dei conta que ainda não tinha credibilidade para convencer ninguém que um escritor iniciante poderia escrever algo tão extenso”, conta ao autor, PJ Pereira.

A saga sempre abordou a força masculina. Contudo, no último volume, destaca a força das Mães Ancestrais. “A mitologia Iorubá tem muitos conflitos em geral, mas esse entre o masculino e o feminino é mais sério”, observa.

O escritor PJ Pereira cresceu em Ipanema, no Rio de Janeiro, e tinha receio dos cultos e ritos africanos. Adulto, ele se mudou para São Paulo, onde conheceu Zeno Millet, neto Mãe Menininha do Gantois. A partir dessa amizade, Pereira passou a conhecer e a estudar o candomblé, deixou os preconceitos de lado e decidiu escrever um livro que abordasse a mitologia africana.

“Até hoje, tenho contato com Zeno, que é um dos meus melhores amigos”, conta o carioca que, atualmente, mora na Califórnia (EUA). “Nossa amizade é anterior ao meu interesse pelo mundo africano e vai perdurar muito além da história que acabei de contar.”

Com o fim da sequência de livros, PJ Pereira espera escrever mais publicações. “Tenho outras histórias que gostaria de contar. Algumas ligeiramente ligadas a essa série, outras completamente distintas, não só da obra, quanto da mitologia africana. Mas, por enquanto, vou tentar não mergulhar muito fundo. Quero limpar a cabeça para começar de novo.”